Les poubelles de Memphis

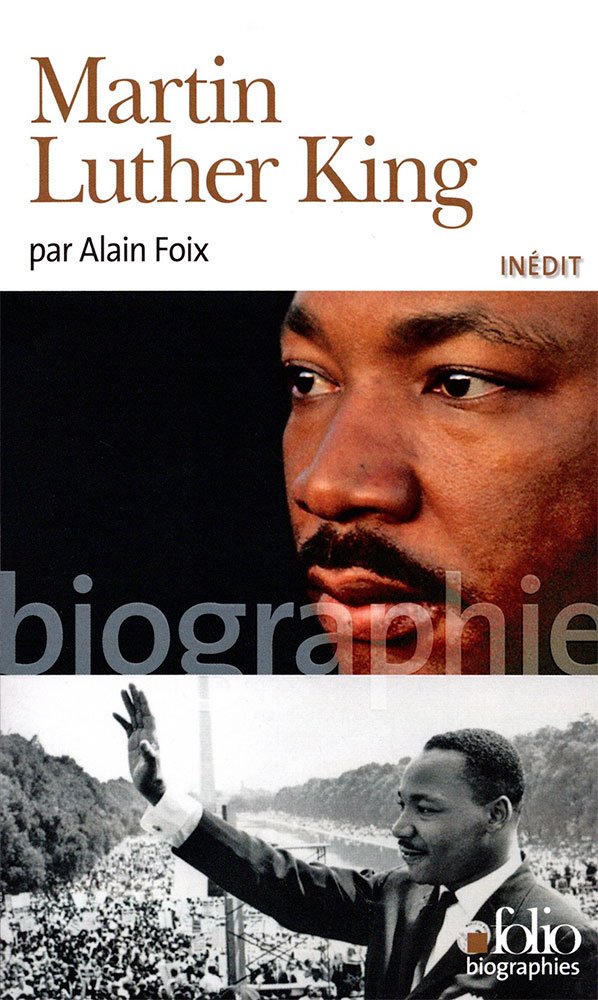

Nous sommes le 3 avril 1968. Martin Luther King est à Memphis pour soutenir la grève de 1300 éboueurs afro-américains, en lutte pour leurs droits et leur dignité. En effet, ils travaillent dans des conditions abominables, infamantes.

Il y vit un moment de tension extrême : malgré la douceur du printemps, il ressent une angoisse profonde, une fatigue morale écrasante et une solitude presque oppressante. À Ralph Abernathy, son plus proche compagnon depuis toujours, il confie : « Il faut vite nous sortir d’ici », conscient que cette ville est à la fois le sommet de son combat et un lieu de danger imminent. Il se sent exposé, vulnérable, presque étranglé par cette angoisse, comme s’il pressentait que Memphis serait l’ultime étape de sa lutte.

La mort viendra, « c’est pour lui désormais une certitude. Qui la tirera, cette balle ? Cette balle qui gommera ce nègre d’un trait de haine blanche »

Ce chapitre nous apprend également que Martin Luther King a quatre enfants et qu’il est né sous le nom de Michael King Jr. Son père, Michael King, se rebaptisa Martin Luther King en hommage au père de l’église réformée. Ainsi, à l’âge de cinq ans, le jeune Michael King Jr. devint Martin Luther King Jr.

Il évoque par ailleurs son épouse, chanteuse mezzo-soprano engagée, elle aussi, dans la lutte pour les droits civiques. « Cette petite sirène du Mississippi lui fit don de sa voix pour marcher près de lui ». Il l’avait rencontrée alors qu’il venait d’avoir 23 ans et elle 25 ans.

En 1955, à 26 ans, Martin Luther King accède à la notoriété. Le 1er décembre de cette même année, Rosa Parks, militante pour la reconnaissance des droits des Noirs, refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus, comme la loi de l’État l’y obligeait. Elle est alors inculpée pour désordre public. À cette époque, le Nord des États-Unis n’appliquait plus officiellement la ségrégation, tandis que le Sud la défendait encore avec vigueur, reflet des tensions héritées de la guerre de Sécession.

C’est la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), dont Rosa Parks était militante, qui vint chercher le jeune pasteur Martin Luther King. Inconnu du grand public, il s’était déjà fait remarquer pour la force de ses sermons à l’église baptiste de Dexter Avenue.

En 1964, quatre ans avant sa mort, il reçoit le prix Nobel de la paix. Contrairement à Gandhi, son maître spirituel et son inspiration profonde, Martin n’est pas un ascète. Il aime séduire les femmes, il ne renonce pas aux plaisirs matériels. C’est un américain bourgeois et il ne le renie pas. Mais il va au-devant de ses frères de couleurs, partageant leur misère et menant leur combat. Alors que lui importe de retourner en prison, de supporter le mépris des blancs et d’accepter d’être hébergé dans un de ces établissements réservés aux gens de couleurs.

Martin Luther King était la cible de menaces émanant de ségrégationnistes. Il faisait aussi l’objet d’une surveillance étroite et d’un harcèlement constant de la part du FBI. L’agence était alors dirigée par J. Edgar Hoover, qui l’a façonnée et dirigée pendant près d’un demi-siècle. Il détestait Martin et ne supportait pas qu’il ait tant d’ascendant sur les gens de pouvoir. Il veut le descendre psychologiquement, ternir sa réputation et, si cela ne suffisait pas, il est prêt à l’abattre physiquement.

Apprenant que King recevrait le Nobel de la paix, sa jalousie se transforma en haine. Il envoya à Coretta un paquet contenant des cassettes compromettantes et une lettre anonyme intimant à Martin de se suicider sous trente-quatre jours, sous peine de scandale. Par chance, elle ne l’ouvrit qu’à son retour d’Oslo, trente-quatre jours plus tard.

D’une plume romanesque aux accents de thriller, l’auteur campe James Earl Ray comme un fugitif implacable, l’homme que l’Histoire retiendra comme l’assassin de Martin Luther King. Filant au volant d’une Mustang blanche, il avance vers son but avec une détermination implacable jusqu’à pousser la porte d’une armurerie pour se procurer un fusil à lunette.

Le rêve de Scarlett O’Hara

Au début du chapitre, Alain Foix ouvre sur une scène d’Autant en emporte le vent (1939) où, sur fond d’Atlanta en flammes, un garçon noir apparaît au premier plan tandis que le sud s’effondre. Cette image symbolise la fin d’un monde esclavagiste et l’émergence fragile d’une nouvelle ère. Foix y voit un écho à la mission de Martin Luther King : bâtir une Amérique plus juste au cœur d’une transition historique.

On apprend que son père était un battant. Leader de la NAACP, il s’était acharné à suivre des cours du soir pour réaliser son rêve d’enfance : devenir pasteur. Un diplôme qu’il n’obtient qu’à 33 ans.

Alain Foix décrit ensuite comment l’héritage du Sud ségrégationniste, avec ses valeurs, ses habitudes et ses rapports de pouvoir, continue de marquer l’Amérique du XXᵉ siècle. Pour lui, le combat de Martin Luther King ne se résumait pas à faire tomber des lois injustes : il voulait aussi changer les mentalités et briser un imaginaire collectif où la suprématie blanche allait de soi.

Dans un climat où la peur de perdre des privilèges alimentait une forte résistance au changement, King s’efforçait, par ses discours et ses actions, de faire naître l’idée d’une nation unie, au-delà des couleurs de peau. Toute sa lutte se jouait dans ce face-à-face entre un passé qui s’accrochait et un avenir qui peinait à voir le jour.

Un nouvel arc s’ouvre sur James Earl Ray. Il s’est installé dans un appartement modeste sous un faux nom, juste en face du Lorraine Motel où séjourne le pasteur.

L’auteur conclut le chapitre en mentionnant un Martin Luther King épuisé, d’abord décidé à ne pas prendre la parole, puis convaincu par les encouragements de Ralph Abernathy. Au moment de quitter sa chambre, il se remémore le jour où il a croisé la mort du regard : dix ans plus tôt, une femme noire lui avait planté un couteau dans la poitrine, la lame frôlant de quelques millimètres son aorte. Un geste qui aurait pu lui être fatal.