Prologue

L’auteur met en avant les qualités athlétiques exceptionnelles de Michael Jordan : sa détente verticale phénoménale, sa capacité à « suspendre » son corps dans les airs et ses dunks spectaculaires lui valent rapidement le surnom d’ « Air Jordan » et captivent les foules. Il évoque aussi très brièvement son enfance en Caroline du Nord et son projet initial de carrière dans l’armée de l’air.

Dans les années 1980, sa starification propulse l’essor de Nike et transforme Jordan en véritable jeune empereur du sport-business. Grâce à lui, le basket atteint un niveau de popularité inédit ; il est perçu comme un Messie, et fait l’objet d’une véritable vénération

L’auteur rapporte également le témoignage du psychologue du sport George Mumford, impressionné par l’intensité mentale de Jordan, notamment à 32 ans, âge auquel il maintenait une discipline et une concentration presque surhumaines.

Enfin, la fascination du public ne se limite pas à son talent technique : c’est aussi sa volonté inébranlable, son goût du défi et son exigence extrême. Envers les autres comme envers lui-même et qui forment le cœur de sa légende.

Première partie : Cape Fear

Chapitre 1 : Holly Shelter

en 1891, dans les marais de Holly Shelter en Caroline du Nord, est né Dawson Jordan, l’arrière-grand-père de Michael. Un lieu pauvre et isolé, marqué par la ségrégation Le climat pourri, les marécages omniprésents et les difficultés de survie

La rivière

Holly Shelter est dominée par une rivière sombre et sinueuse bordée de pins et de marécages. Près de cette rivière, Dawson Jordan y travaillé surtout la terre et l’agriculture.

Clémentine

Dawson mesurait 1M65 et avait une jambe abîmée qui le faisait boiter. Malgré tout il rencontra Clémentine, une jeune femme issue d’une fratrie nombreuse. Il l’épouse en 1914, tandis qu’elle donne naissance à un fils, avant de mourir en avril 2016 d’une tuberculose.

Quelques mois plus tard, la jeune mère de Dawson mourrait d’une insuffisance rénale. Dawson et son fils passèrent le reste de leur vie ensemble, travaillant dans les mêmes communautés côtières, mettant leurs ressources en commun pour vaincre la pauvreté.

Chapitre 2 : Le sang de Wilmington

Roland Lazenby nous plonge dans les racines de la famille Jordan en Caroline du Nord. On suit Michael, curieux de son passé, qui arpente la côte du Cape Fear, là où ses ancêtres ont vécu dans des petites communes comme Teachey, Wallace ou Burgaw. Wilmington, à l’époque, sortait du lot avec sa forte présence de votants noirs et une classe sociale noire en pleine émergence, malgré le contrôle politique des Dixie Democrats sur le reste de la région.

Lazenby montre comment ce contexte historique a façonné Dawson Jordan et transmis à Michael des valeurs de persévérance et de résilience.

La nouvelle génération

William Edward, fils de Dawson, travaillait comme conducteur de camion pour une entreprise de terrassement tout en aidant à la ferme. Dans la communauté, il commençait à se forger la réputation d’un séducteur. Il rencontra Rosabell Hand et l’épousa en 1935. Deux ans plus tard, leur premier enfant, James Raymond Jordan, vint au monde, suivi de trois autres.

Deuxième partie : les débuts

Chapitre 3 : L’influence

Sa mère, Deloris Peoples est née en 1941, en Californie, dans une famille relativement prospère. Son père, Edward, était distant et cherchait la réussite économique. Il avait sa propre ferme et une entreprise de bois à Rocky Point. Il y a peu de doute sur le fait que la volonté familiale et l’éthique de travail des Peoples ont eu une influence sur le comportement de la mère de Michael ainsi que sur celui de son célèbre fils.

Deloris Jordan a rencontré son futur mari, James Raymond Jordan Sr en 1954 lors d’un match de basket-ball au lycée Charity à Rose Hill, en Caroline du Nord. Ça ne s’invente pas. Leur relation s’est rapidement épanouie, et ils se sont mariés en 1956, peu après que James ait été transféré à une base militaire en Virginie. Ils ont eu cinq enfants ensemble, dont Michael Jordan, le 4ème.

Chapitre 4 : Le compétiteur

Michael confia plus tard à sa sœur Deloris que les remarques désobligeantes de leur père pendant son enfance l’avaient profondément marqué et motivé. Conscient que son père préférait Larry, son frère aîné, chaque victoire devenait pour lui une revanche sur ce jugement.

Sa passion pour le basket naît lorsque Larry s’y met. À 9 ans, après avoir regardé la finale olympique 1971 perdue par les États-Unis face à l’URSS, il déclare à sa mère : « J’irai aux J.O un jour et je ferai en sorte qu’on gagne ». À 11 ans, son père installe un panier dans le jardin où les enfants du quartier viennent jouer. Moins d’un an sépare Michael de Larry, qui le bat souvent au début. Ces défaites forgent son mental et sa rage de vaincre. En 1975, les deux frères disputent leurs premiers championnats de basket.

Le chapitre évoque aussi l’image d’un couple Jordan apprécié de tous mais traversé par de très fortes tensions. L’auteur mentionne également Deloris, la sœur aînée de Michael, qui confie à sa mère avoir été victime d’abus sexuels de la part de leur père entre l’âge de 8 et 16 ans. Des accusations jamais jugées ni confirmées et contestées par le reste de la famille.

Chapitre 5 : Le diamant

En 1975, à 12 ans, Michael Jordan est sacré MVP et champion de son État en Little League Baseball. Mais l’année suivante, en Babe Ruth League, il n’entre que quatre fois en jeu : le terrain est plus grand, il est encore frêle et manque de puissance. À 14 ans, il s’intègre mieux, mais n’est plus le prodige d’autrefois, ne lançant qu’un match sur deux ou trois. Il arrête le baseball à 15 ans.

En 1977, au collège, il impressionne déjà au basket : à peine 1,70 m, mais un tir sûr et une vitesse remarquable. La même année, il rejoint l’équipe junior de football américain de Laney High School et devient le meilleur intercepteur, jusqu’à une épaule disloquée sur un gros plaquage. Dès lors, Jordan se consacre pleinement au basket et rêve de dunker pour de bon.

Troisième partie : L’émergence

Chapitre 6 : l’exclusion

À 15 ans, Michael Jordan est un lycéen ordinaire : blagueur mais plein de doutes. Son père le décrit comme « le garçon le plus paresseux que j’aie jamais vu », payant ses frères et sœurs pour faire ses corvées. Michael se lance alors dans une formation pour apprendre à coudre et à cuisiner pour lui-même, et il apprécie ça. Mais son seul phare, sa seule lueur d’espoir dans sa vie, c’était le basket

Il rêve d’intégrer l’équipe du lycée, mais Pop Herring ne le sélectionne pas. Son ami Leroy Smith, 1,98 m, est préféré pour sa taille, même s’il joue peu. Jordan, alors fluet et 1,78 m, enrage, mais devient le leader de l’équipe junior, où il progresse bien plus qu’il ne l’aurait fait sur le banc des seniors ou il aurait eu un rôle de doublure, avec un temps de jeu limité, et une faible progression

« C’était un vrai choc. Mais c’est probablement la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça m’a rendu meilleur » (Michael Jordan)

Obsédé par sa croissance, il passe des heures à se suspendre à une barre dans son jardin. L’été suivant, il mesure 1,90 m, puis 1,93 m en première. Avec la taille, le talent et la volonté réunis, Jordan explose : il devient irrésistible et entame l’ascension qui le mènera à la NBA.

Chapitre 7 : Le numéro 23

À l’automne 1979, Michael Jordan rejoint enfin l’équipe des Laney High School Buccaneers, dirigée par Pop Herring – l’entraîneur qui l’avait écarté l’année précédente. Deux numéros sont libres, le 23 et le 33. Il choisit le 23, parce que ce chiffre était proche de la moitié de 45, un numéro que son frère Larry avait porté.

Bien qu’il ait eu quelques passages à vide, il était de loin le meilleur joueur de l’équipe. Il était officiellement listé comme arrière, mais il pouvait aussi jouer ailier, défendre sur des intérieurs plus grands et couper au panier. Il était capable de tout : scorer, défendre, intercepter, rebondir et n’avait pas vraiment de défaut.

Laney bouclait la saison avec un bilan honorable 13 victoires pour 11 défaites. Jordan, lui, affichait des moyennes impressionnantes : 24,6 points et 11,9 rebonds par match. Pop Herring s’incline : « C’est le meilleur joueur que j’ai vu depuis que New Hanover a été champion d’État en 1968. » Les recruteurs universitaires commencaient à se presser : l’avenir de Michael Jordan s’annoncait radieux.

Chapitre 8 : la transformation

Ce chapitre s’ouvre sur un portrait plus intime de Michael. On y découvre son affection naturelle pour les enfants et sa conviction qu’il resterait sans doute célibataire, persuadé que son côté fanfaron l’empêchait d’avoir une petite amie. Mais, au fil des années et des succès, son image change : il devient plus populaire et son cercle d’amis s’élargit.

Chapitre 9 : Le camp five-star

Le Five-Star Camp, dans les années 70-80, était un passage obligé pour les meilleurs lycéens américains. Quand Michael Jordan y arrive à l’été 1980, il n’est encore qu’un bon joueur de Caroline du Nord, presque inconnu hors de son État. Là, en jouant contre les prospects les plus cotés du pays, il se met à briller et surprend tout le monde par son intensité et son niveau. Il finit meilleur joueur avec Patrick Ewing, futur star de la NBA, lui aussi.

Les recruteurs universitaires, jusque-là indifférents, commencent à parler de lui et à l’inviter. Ce séjour marque son basculement : il n’est plus seulement un bon joueur local mais devient un phénomène national et un futur grand nom du basket.

Chapitre 10 : Michael se fait un prénom

Lors de sa visite à l’UNC, Jordan amuse déjà ses camarades par son sens de la provocation. Patrick Ewing, qu’il rencontre en octobre sur le campus, confiera des années plus tard :

🎤 « Il chambrait tout le temps. Il disait comment il allait me dunker dessus. Depuis cette époque, il a toujours eu cette façon de plastronner, de défier tout le monde oralement. »

Après avoir visité quatre universités, Jordan choisit finalement de rejoindre University of North Carolina at Chapel Hill (UNC). Le recrutement bouclé, il peut alors se consacrer pleinement à son objectif : remporter le titre de champion d’État.

Quatrième partie : La loyauté

Chapitre 11 : Le freshman

Le nouveau coach de Michael s’appelait Dean Smith. Très estimé à l’Université de North Carolina, ses joueurs louaient son honnêteté et son attachement au jeu collectif. Michael l’a qualifié de « second père ». Dans le programme de Smith, le système et l’alchimie d’équipe primaient sur le talent individuel. Il était impliqué et refusait tout jeu fantaisiste pouvant humilier l’adversaire. De 1962 à 1981, Smith avait remporté neuf titres de champion de l’ACC avec les Tar Hells (une des conférences majeures du basket universitaire américain), mais il lui manquait encore le titre national, perdu en finale en 1981 malgré six Final Four.

Le freshman, c’est simplement un joueur de basket en première année universitaire, avec un statut modeste et des corvées. Michael n’y échappa pas. L’avantage : peu de pression car peu d’espoirs placés en eux. Ce chapitre nous apprend également que Michael avait une excellente capacité d’écoute et savait exécuter ce que voulaient ses coachs. Son équipe de North Carolina était la favorite des sondages et Michael était le candidat numéro un pour figurer dans le cinq de départ, chose assez rare pour un freshman.

Sa première année fut irrégulière, avec des points à améliorer (défense, passes, conduite de balle). À l’époque, lorsqu’on parlait de Michael, on ne se disait jamais : « Ouais ça va devenir un joueur qui va marquer son époque. »

L’équipe de Dean Smith et Michael remporta l’ACC (championnat de conférence). Mais surtout, elle se hissa en finale du Final Four de la NCAA contre Georgetown, et devant 61 612 spectateurs et 17 millions de téléspectateurs. À 32 secondes de la fin, Georgetown menait 62-61 quand Dean Smith demanda un temps mort. À 14 secondes, Michael, le freshman, entra dans l’histoire avec « The Shot » à mi-distance sur l’aile gauche. Dean Smith remportait enfin le titre national NCAA qui lui manquait tant.

Chapitre 12 : Quelque chose de nouveau

À leur retour, quelque 20 000 fans accueillaient les Tar Heels en liesse. Michael, était au centre de l’attention. L’auteur nous donne un peu plus de détails sur sa personnalité dans le vestiaire : sûr de lui, il ne commandait pas les autres, mais il inspirait le respect.

Lors de la deuxième saison, North Carolina restait numéro 1 des pronostics, mais tout changea : départ de James Worthy pour les Lakers (draft n°1) et blessures, dont celle de Jordan. L’équipe fut éliminée en finale régionale NCAA et en demi-finale du tournoi ACC.

Sur le plan individuel, la réputation de Jordan explosa. Considéré comme le meilleur arrière défensif du pays, il fut élu 13 fois meilleur défenseur par les coachs de North Carolina, contre zéro la saison précédente en tant que freshman. Il ne décrocha toutefois pas encore le titre de National Player of the Year.

Chapitre 13 : L’échec du système

Grâce à un recrutement remarquable, l’équipe de North Carolina 1983-1984 était d’une qualité exceptionnelle. Peut-être la meilleure formation universitaire de tous les temps. Les Tar Heels avaient d’ailleurs débuté la saison par une impressionnante série de 21 victoires consécutives avant de concéder leur premier revers.

Mais malgré ce parcours éclatant, ils s’inclinèrent 77-75 en demi-finale du tournoi ACC puis en huitièmes de finale NCAA face à Indiana. Ce fut un revers du système de Dean Smith, un système qu’il n’aurait pourtant jamais renié pour gagner un seul match.

Sur le plan individuel, Michael Jordan rafla toutes les distinctions majeures, dont le prestigieux titre de National Player of the Year.

Cinquième partie : Le Rookie

Chapitre 14 : La ruée vers l’or

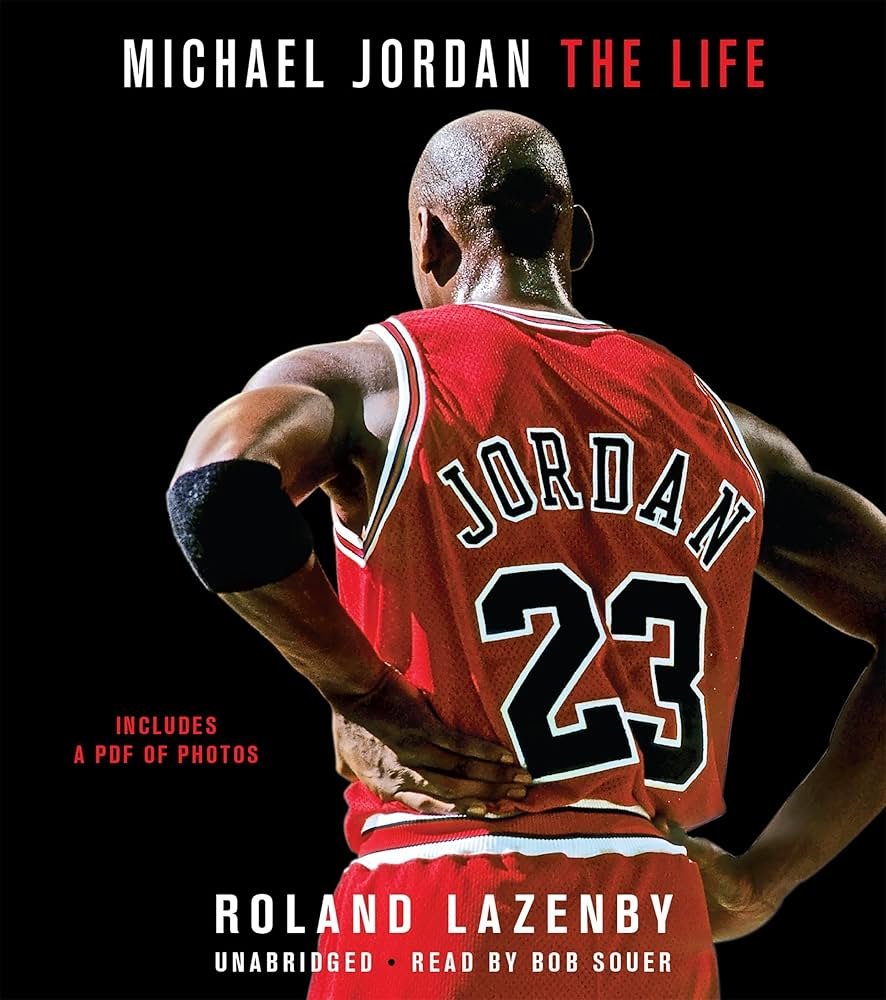

1984 : Michael Jordan fut sélectionné 3ᵉ par les Chicago Bulls lors de la draft NBA. S’il rêvait des Lakers aux côtés de James Worthy, l’opportunité de relancer Chicago lui convenait. Joueur complet, il pouvait évoluer à meneur, arrière et ailier.

Aux Jeux olympiques de Los Angeles, l’équipe américaine domina ses huit matchs avec 32 points d’écart moyen, Jordan terminant meilleur scoreur (17,1 pts/match) et devenait champion Olympique en étant un joueur amateur.

Alors qu’un magazine étranger le proclamait déjà « meilleur joueur du monde », il répliqua : « Jusqu’ici, je n’ai rencontré personne qui m’ait empêché de faire ce que je voulais faire.«

Le 12 septembre 1984, les Bulls officialisèrent un contrat record pour un arrière : 6 millions de dollars sur 7 ans.

Chapitre 15 : Black Power

Sonny Vaccaro est un ancien recruteur et consultant américain qui a profondément transformé le marketing sportif autour du basket. Il avait un fort rayonnement, du charisme et Il savait aussi séduire les familles et les coachs avec un discours très accessible et chaleureux. En 1984, alors qu’il travaille chez Nike, il pousse la marque à signer un jeune Michael Jordan encore rookie pour créer la ligne Air Jordan, un contrat qui change à jamais l’histoire du sponsoring sportif et propulse Nike sur le marché mondial du basket.

Chapitre 16 : La première impression

Chez les Bulls, Jordan vit un univers radicalement différent des Tar Heels. Son coach Kevin Loughery, 44 ans, lui donne une liberté totale : «Je pouvais lui parler comme à un ami». À son arrivée en 1984, il découvre un vestiaire miné par le « cocaine circus » (alcool, drogues, femmes), mais choisit de s’en tenir à l’écart pour travailler et devenir leader.

Le training camp attire déjà un public record : champion NCAA et médaillé d’or, Jordan s’impose comme la future star des Bulls. Le Chicago Stadium, vétuste et désert, se remplit désormais chaque soir.

À 21 ans, il débute le 26 octobre 1984 contre les Bullets (16 points, victoire), puis impressionne Boston et Larry Bird (27 points). Bird dira : « Je n’ai jamais vu un joueur métamorphoser une équipe comme ça. » Dès son neuvième match, il inscrit 45 points et signe vite un triple-double.

En parallèle, la Air Jordan 1 (1985) bat des records avec 150 millions de dollars en trois ans ; interdite pour son code couleur, Nike en fait un coup marketing et forge l’aura rebelle de Jordan.

Cette première saison (38-44) voit malgré tout Chicago retrouver les playoffs, avant d’être éliminé par Milwaukee (3-1).

Sixième partie : L’école de pilotage

Chapitre 17 : Le jeune prisonnier

Le chapitre montre comment la NBA et Nike ont propulsé très tôt Jordan au rang de plus grande superstar de l’histoire de la ligue. Cette célébrité fulgurante lui a coûté sa vie privée : toujours escorté d’un garde du corps, il ne pouvait plus mener la vie normale d’avant. L’auteur évoque aussi sa rencontre en 1984 avec Juanita Vanoy, beauté élégante et brillante qui deviendra plus tard son épouse.

Chapitre 18 : Le pied

Le chapitre s’ouvre sur Jerry Krause, nommé general manager des Bulls en 1985 après la saison rookie de Jordan. Petit, corpulent et discret, il tranche avec l’univers glamour de la NBA et est souvent moqué. Travailleur acharné, il repère très vite de futurs talents mais sa relation avec Jordan se tend : en affirmant que “les organisations gagnent des titres” et en prenant des décisions impopulaires, il donne au joueur le sentiment d’être sous-estimé.

En 1985-1986, Jordan se fracture le pied dès le troisième match et ne revient qu’en mars pour 18 rencontres (22,7 points de moyenne). Les Bulls, malgré un bilan de 30-52, atteignent les playoffs. Contre Boston, Jordan marque 63 points au match 2, (record NBA toujours inégalé) mais Chicago est balayé 3-0, confirmant toutefois son statut de superstar.

Chapitre 19 : A l’attaque

Pour sa troisième saison avec les Bulls, Doug Collins devient coach, le neuvième en dix ans. Jordan démarre fort, inscrivant 50 points chez les Knicks dès le premier match. Il marque 40 points à 28 reprises et dépasse six fois les 50, devenant quasi impossible à défendre. Il devient aussi le premier joueur NBA à cumuler plus de 200 interceptions et 100 contres (236 et 125).

Chicago termine avec 40-42, mais se qualifie pour les playoffs et est de nouveau balayé 3-0 par Boston. Jordan, concentré sur ses performances individuelles, suscite un certain ressentiment chez ses coéquipiers. Comme le note un arrière des Celtics : “Le gars dont vous voulez voir les actions marquantes, c’est lui. Mais je ne sais pas si ce serait amusant de jouer avec Michael.”

Septième partie : Le cynique

Chapitre 20 : Place au spectacle

Le chapitre s’ouvre sur l’avalanche de sollicitations subies par Jordan, qui restait pourtant profondément altruiste. Lazenby cite l’exemple d’un enfant brûlé qu’il fit asseoir sur le banc, en dépit du règlement, et qu’il allait voir à chaque temps mort. Il aidait aussi largement les plus démunis dans la plus grande discrétion.

À la draft 1987, Chicago récupère Scottie Pippen, 5ᵉ choix de Seattle échangé contre un joueur des Bulls. Mais Krause continue de recruter des joueurs que Jordan ne veut pas, lui qui privilégiait ses anciens coéquipiers de North Carolina, ce qui accentue leur rivalité. Gagner la confiance de Michael, très exigeant, reste le défi des nouveaux.

Obsédé par la victoire, Jordan se montre dur avec Pippen. Quand ce dernier manque un entraînement pour la mort de son chat et qu’Horace Grant propose une minute de silence, Jordan fulmine : « Je vais te botter le cul, Scottie. » Pippen admettra plus tard avoir manqué de professionnalisme, grisé par l’argent et la célébrité.

Sous Doug Collins, Chicago se transforme en équipe compétitive : le coach donne carte blanche à Jordan, construit son système autour de lui et l’utilise massivement en attaque.

Chapitre 21 : Les Jordan Rules

En 1987-1988, Doug Collins construit un système offensif centré sur Jordan, qu’il isole sans cesse pour déstabiliser les défenses. Le cinq de départ est Oakley, Jordan, Paxson, Sellers et Gilmore. Mais les “Bad Boys” des Détroit Pistons demeurent l’obstacle majeur : coups, provocations et Jordan Rules (prises à deux, aides systématiques et fautes dures) visent à l’épuiser et font chuter sa moyenne de près de 8 points en 17 confrontations, dont 14 perdues par Chicago.

Cette saison, les Bulls atteignent 50-32 et Jordan décroche son premier titre MVP avec 35 points de moyenne. Ils remportent enfin une série de playoffs (3-2 contre Cleveland) et Jordan signe deux matchs de suite à plus de 50 points, une première historique. Dans le match décisif, Pippen remplace Sellers dans le cinq et commence un peu à s’imposer, mais Chicago s’incline 4-1 face aux Pistons au tour suivant.

Le projet Flight 23, lancé pour capitaliser sur son image et confié en partie à ses parents, n’a jamais vraiment décollé. Bien qu’animés de bonnes intentions, Deloris et James manquaient d’expérience commerciale et leurs tensions ont fragilisé l’entreprise. Jordan s’est alors recentré sur Nike et des partenaires plus aguerris pour bâtir sa marque.

Chapitre 22 : Un vol agité

Lors de sa 4ᵉ saison, le cinq de départ des Bulls réunit Jordan, Sellers, Grant, plus les recrues Vincent et Cartwright. Jordan continue à mettre la pression d’une manière positive sur les joueurs de son équipe et à les défier, notamment Pippen et Grant qui progressaient. Le seul qui était hermétique et qui résistait à Jordan, c’était Cartwright, il n’appréciait pas sa manière de faire. Cela a été apprécié par tout le vestiaire.

En mars 1989, Sam Vincent est relégué sur le banc et Jordan passe meneur, Hodges entrant dans le cinq. Chicago finit 5ᵉ de l’Est (47-35). Au 1er tour des playoffs, Jordan inscrit “The Shot” au buzzer contre Cleveland (101-100) et contruit encore un peu plus sa légende.

Les Bulls battent ensuite New York 4-2, Jordan convertissant deux lancers francs décisifs à deux secondes de la fin. Mais en finale de conférence, après avoir mené 2-1, Chicago s’incline 4-2 contre les Pistons, futurs champions (4-0 contre les Lakers). Malgré sa popularité, Doug Collins est remercié, Krause voulant un coach capable de franchir un nouveau cap.

Chapitre 23 : Le mariage en voiture

Michael, marié à Juanita et père d’un enfant, faisait face à l’hostilité de ses parents envers sa femme, qui était pourtant quelqu’un de bien. Chic, intelligente, cultivée, généreuse et patiente, elle a permis à Michael d’avoir une stabilité..

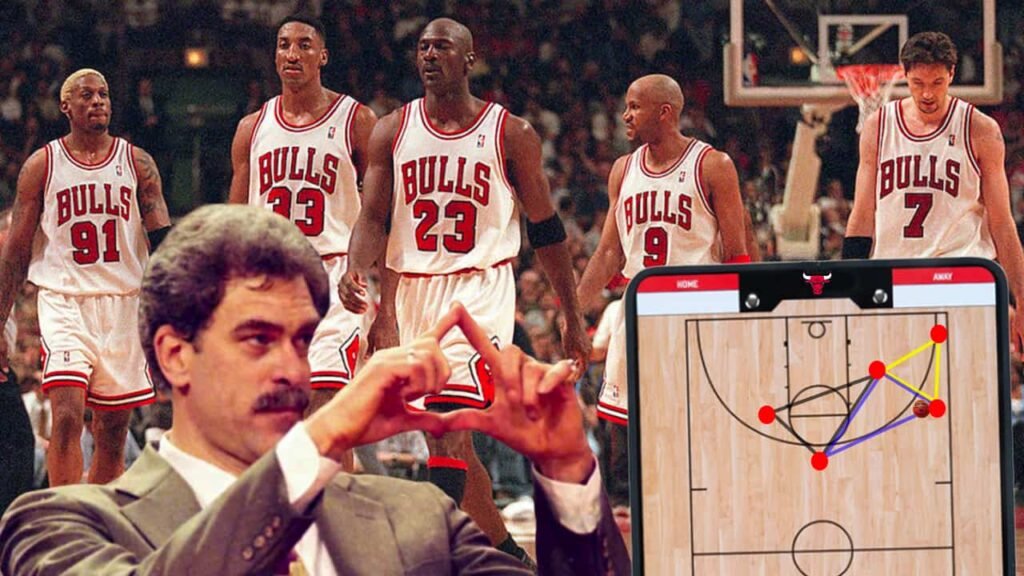

Phil Jackson, le nouveau coach des Bulls, devait sa carrière à Krause, il était l’un des seuls à s’être intéressé à lui, mis à part les Knicks de New York. Krause, têtu et orgueilleux, aimait se vanter de ses succès et talents dénichés, mais il était aussi attiré par Jackson depuis longtemps.

Contrairement à Collins, Phil Jackson ne cherchait pas à être aimé, mais à être accepté. Avec sa confiance discrète et son approche zen-amérindienne, il apporta une nouvelle dynamique à l’équipe. Michael, toujours taquin, restait un peu distant, mais il respectait Jackson. Ce dernier utilisait des rituels comme brûler de la sauge et jouer du tam-tam pour instaurer une ambiance sereine. Il créa également un espace sûr pour l’équipe, loin des médias et de l’influence excessive des proches de Michael.

En quelques mois, l’état d’esprit des Bulls changea. L’ego disparaissait, et l’équipe fonctionnait de manière plus collective et apaisée.

Chapitre 24 : La transition

Lors de son premier camp d’entraînement, Phil Jackson a mis l’accent sur la défense, reléguant l’attaque au second plan. Il a instauré le triangle offensif, un système collectif basé sur la circulation du ballon, permettant à Michael Jordan de briller tout en impliquant les autres joueurs. Son objectif était de créer une équipe unie, sans ego dominant.

Les Bulls ont fini la saison avec 55 victoires, terminant 2ème de la division, derrière les Pistons, champions en titre. Jordan était encore le meilleur marqueur de la ligue pour la 4ème année consécutive.

Après avoir éliminé Milwaukee (3-1) et Philadelphie (4-1), les Bulls affrontaient les Pistons en finale de Conférence Est pour la 3e année consécutive. Les « Jordan Rules » limitaient Jordan, forçant les Bulls à jouer différemment. La série était à égalité 3-3, et le match 7 allait tout décider. Mais avec Paxson blessé et Pippen souffrant d’une migraine, les Pistons l’emportèrent facilement 93-74, se qualifiant pour les finales NBA. Michael était furieux, et les analystes étaient de plus en plus convaincus que les Bulls étaient trop dépendants de lui.

Chapitre 25 : Le dieu du basket

Durant la pré-saison 1990-1991, la Guerre du Golfe a eu un impact majeur sur l’atmosphère mondiale, et en particulier sur les campagnes publicitaires de nombreuses marques, dont Nike. Au même moment, Jordan était l’athlète phare de la marque, et la guerre a en quelque sorte influencé sa carrière, notamment en raison de l’énorme visibilité médiatique qu’il avait.

Michael Jordan a toujours été assez prudent sur le plan politique, surtout durant cette période. Il a clairement évité de s’engager publiquement dans ce genre de discussions, préférant rester concentré sur le basketball. Bien qu’il ait été une figure publique influente, Jordan avait toujours été réticent à prendre des positions sur des questions sociales ou politiques, préférant laisser sa carrière sportive parler pour lui.

Huitième partie : Quelque chose d’acquis

Chapitre 26 : Le triangle

À l’été 1990, Juanita attendait leur deuxième enfant. Après un début de saison compliqué (5 victoires, 6 défaites), les Bulls ont commencé à maîtriser l’attaque en triangle, où la balle devait aller au joueur libre. Quand Jordan a accepté ce système, la tension est retombée. Michael jouait dans le triangle pendant trois quarts-temps, puis se libérait en fin de match pour marquer massivement.

Ils ont fini la saison régulière avec un impressionnant bilan de 61 victoires pour 21 défaites. Jordan a dominé la NBA avec 31,5 points par match et a décroché son second titre de MVP. Pippen progressait aussi bien.

En playoffs, les Bulls ont balayé les Knicks (3-0) puis battu les Sixers (4-1). Après trois défaites consécutives face aux Pistons, ils les ont finalement éliminés (4-0). En finale NBA, Chicago affrontait les Lakers, avec le duel légendaire Jordan vs Magic Johnson. Malgré une défaite initiale à domicile, les Bulls ont gagné facilement (4-1), grâce à un Jordan exceptionnel et à tout le reste du cinq majeur : Cartwright, Pippen, Paxson et Grant, qui a répondu présent.

Après cette victoire, Jordan est devenu plus serein vis-à-vis de la gestion de l’équipe. Quant à Magic Johnson, leur rivalité s’est transformée en une solide amitié.

Chapitre 27 : Les paris

Après son premier titre NBA à 28 ans, Jordan avait balayé les critiques sur sa capacité à être un joueur d’équipe. Mais hors du terrain, sa réputation soigneusement bâtie fut ébranlée par des histoires de paris.

Durant l’été, il joua au golf avec Richard Esquinas, copropriétaire de la San Diego Sports Arena, accumulant une dette de 1,2 million de dollars. La presse révéla aussi qu’il organisait régulièrement des parties de golf et de poker avec mises importantes, notamment à sa résidence de Hilton Head ou lors de « Mike’s Time », un événement privé avant chaque saison.

Deux enquêtes furent menées, mais Jordan ne fut jamais sanctionné. Le commissionnaire de la NBA se contenta d’un avertissement. Ni Krause, ni Nike ne condamnaient cela. « Dans sa vie privée, il doit pouvoir fairre ce que tout le monde peut faire. Il n’est ni le président, ni le pape » répondait Dusty Kiff, porte-parole de Nike.

Sur le terrain, la saison 1991-1992 fut exceptionnelle : les Bulls signèrent un record de 67 victoires. Jordan resta le leader offensif avec 30,1 points de moyenne, suffisant pour un sixième titre de meilleur marqueur et un troisième trophée de MVP. Scottie Pippen, de plus en plus influent, entra dans le deuxième cinq All-NBA grâce à son jeu altruiste.

En playoffs, les Bulls battirent Miami (3-0), New York (4-3), Cleveland (4-2), puis Portland (4-2) en finale, décrochant un deuxième titre consécutif.

Chapitre 28 : Tout ce qui brille

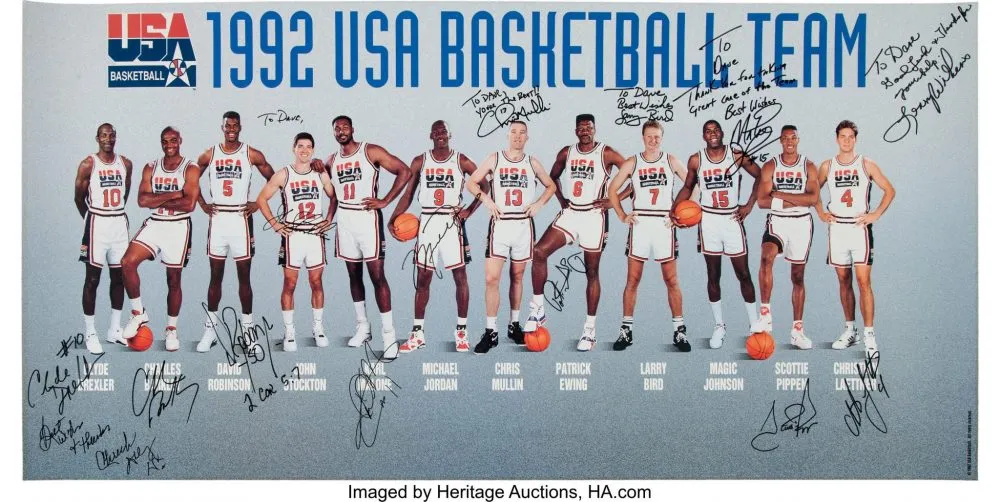

Lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, la Dream Team américaine (la première composée de stars NBA) domina largement la compétition. Jordan et Pippen étaient là, mais Michael, peu intéressé par l’aspect collectif, préférait ses soirées entre cigares, cartes et sorties en dehors du groupe. Les États-Unis remportèrent tous leurs matchs, la plus faible marge de victoire étant de 32 points.

Durant la saison NBA suivante (1992-1993), Jordan eut son troisième enfant, mais sur le plan personnel, il était à bout. À 30 ans, il se sentait vidé mentalement, sans passion, usé par la pression et les critiques. Malgré des performances toujours élites, il jouait sans plaisir, mécaniquement, comme s’il n’avait plus rien à prouver. Sa relation avec Pippen s’était refroidie, et les blessures de plusieurs coéquipiers pesaient.

Malgré cela, les Bulls remportèrent un troisième titre consécutif. Jordan fut une nouvelle fois meilleur scoreur (30,3 pts/match) et Pippen intégra la All-Defensive First Team. Mais c’est Charles Barkley, adversaire battu en finale NBA avec les Suns (4-2), qui fut sacré MVP. Jordan, lui, signa des Finales historiques avec 41 points de moyenne par match, un record absolu.

Neuvième partie : En dehors

Chapitre 29 : La lexus

À l’été 1993, Michael Jordan traversait une période difficile : son père James faisait face à une plainte en reconnaissance de paternité, leurs affaires s’effondraient, les dettes s’accumulaient, et ses relations avec Deloris étaient tendues. Le 23 juillet, alors qu’il dormait dans sa voiture après avoir assisté à un enterrement, James fut assassiné lors d’un carjacking en Caroline du Nord par Daniel Green et Larry Demery, qui abandonnèrent son corps dans un marais, retrouvé 11 jours plus tard.

Identifié grâce à ses empreintes dentaires, sa mort bouleversa profondément Michael, qui annonça peu après sa première retraite, déclarant : « J’aurais pris la même décision si mon père avait été là. »

Chapitre 30 : Le rêve du baseball

En février 1994, Michael Jordan crée la surprise en signant un contrat de ligue mineure avec les Chicago White Sox. Sa seule présence sur les terrains suffisait à attirer les foules, permettant à la ligue d’enregistrer des records d’affluence.

Jordan nourrissait le rêve d’atteindre un jour les ligues majeures, mais la réalité était plus modeste : malgré des progrès significatifs, il restait un joueur très quelconque du circuit mineur. Il s’investit pourtant avec un sérieux remarquable, sans envisager à ce moment-là un retour au basketball. Comme il le reconnaissait lui-même « Il y a toujours une chance mais pour l’instant, elle est vraiment infime. »

Chapitre 31 : Reviens !

Michael Jordan suivait de près les Bulls, portés par un Scottie Pippen au sommet, élu MVP du All-Star Game avec 22 points de moyenne. Chicago signait 55 victoires, seulement deux de moins que la saison précédente avec MJ.

Mais en interne, les tensions montent. Après une élimination serrée face aux Knicks (4-3), Pippen refuse de jouer la dernière action, furieux que Phil Jackson la confie à Kukoc. D’autant plus que ce joueur européen, tout juste arrivé aux Bulls, avait un salaire équivalent au sien. Un échange avec Seattle est envisagé, mais avorté à la dernière minute.

Pendant l’intersaison, Paxson prend sa retraite, Cartwright rejoint Seattle, et Horace Grant part à Orlando. En mars 1995, Jordan abandonne le baseball et reprend l’entraînement avec les Bulls. Quelques jours plus tard, il annonce son retour avec un simple communiqué :

🎤« I’m back. »

Après un retour discret, il brille avec 55 points contre les Knicks. Les Bulls battent Charlotte au premier tour, mais s’inclinent ensuite face au Magic de Shaq et Horace Grant (2-4).

Jordan était déjà très bon, mais pas encore à son meilleur niveau.

Chapitre 32 : Le camp d’entraînement

Cette défaite renforça encore la détermination de Jordan : « Je suis retourné à l’entraînement avec l’envie de réapprendre le basket.«

Durant l’été 1995, il tourna Space Jam aux studios Warner Bros à Hollywood, où un gymnase privé, le Jordan Dome, fut construit pour lui. Il y organisait des matchs pickup avec les stars NBA tout en suivant un programme intensif pour retrouver sa forme d’élite, à 32 ans.

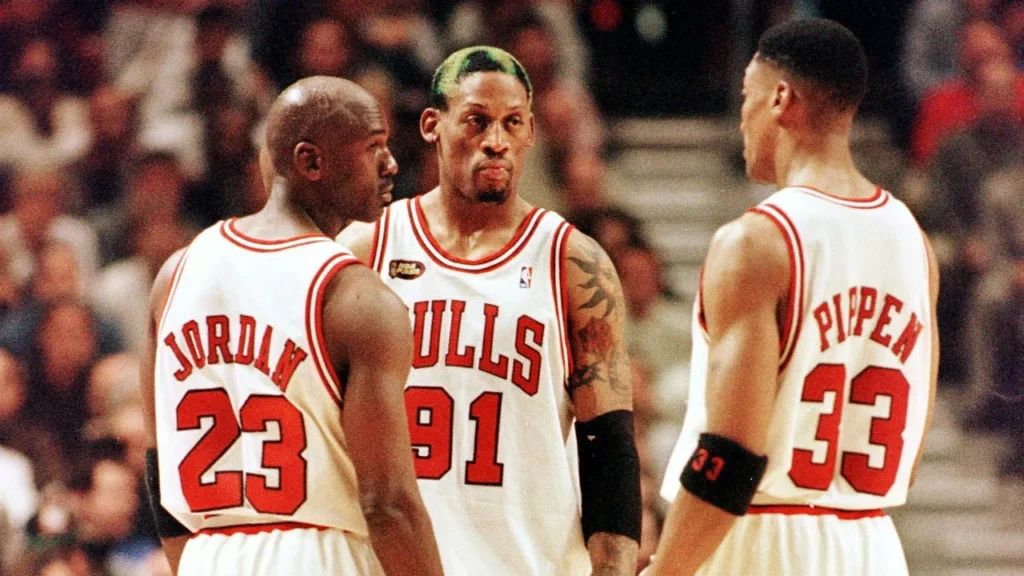

Cette même année, Krause recruta le vétéran Dennis Rodman, 34 ans, ex-Bad Boy des Pistons, connu pour son caractère explosif et sa vie déjantée. Jordan et Rodman se parlaient peu, mais un profond respect les liait.

L’auteur souligne ensuite la personnalité contrastée de Michael Jordan : en dehors des terrains, il se montrait chaleureux, respectueux et doté d’un fort charisme. Mais une fois sur le parquet, il révélait un tout autre visage : exigeant, intransigeant, parfois impitoyable, aussi bien avec ses adversaires qu’avec ses propres coéquipiers à l’entraînement.

Dixième partie : La fureur

Chapitre 33 : Le carnaval

Dennis Rodman était si redoutable au rebond offensif qu’il rendait les pourcentages de tir presque secondaires. Personnage excentrique, il est rapidement devenu une idole à Chicago, très populaire aussi auprès du public féminin.

Cette saison-là, les Bulls ont battu le record des Lakers avec 72 victoires pour seulement 10 défaites. Jordan était considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, Rodman le meilleur rebondeur de la ligue, et Pippen était pressenti pour le titre de MVP… jusqu’à ce que Jordan le lui ravisse.

En playoffs, Chicago a balayé Miami (3-0), battu New York (4-1), puis humilié Orlando (4-0), l’autre poids lourd de la conférence. En finale, ils ont dominé Seattle (64 victoires en saison) sur le score de 4-2.

Jordan a terminé cette saison historique avec un 4e titre de MVP… et un 4e trophée de MVP des Finales, en autant de participations.

Chapitre 34 : La juste valeur

Michael Jordan tirait l’essentiel de ses revenus des sponsors, surtout Nike. En NBA, il gagnait moins de 4 millions par an, bien derrière une quinzaine de joueurs mieux payés. En fin de contrat, il signa alors un contrat record d’un an à plus de 30 millions de dollars qui sera reconduit la saison suivante.

Le 15 novembre 1996, Space Jam sortait au cinéma et rapportait 400 millions de dollars (l’auteur semble se tromper. Space Jam a rapporté 250 millions de recettes.) Une suite fut envisagée, mais Jordan refusa.

Les Bulls ont terminé la saison avec 69 victoires pour 13 défaites, égalant le deuxième meilleur bilan de l’histoire avec les Lakers de 1972. Jordan fut meilleur marqueur pour la 9ème fois (29,6 pts/match), mais le MVP revint à Karl Malone.

En playoffs, Chicago a balayé Washington (3-0), puis battu Atlanta et Miami (4-1). En finale contre le Jazz de l’Utah, la série était à 2-2. Lors du match 5 légendaire, malade, Jordan planta 38 points. Les Bulls s’imposèrent 4-2 dans une finale serrée.

Jordan voulait absolument garder cette même équipe pour défendre le titre.

Chapitre 35 : Esclandre dans le bus

Alors qu’il menait les Bulls vers leur cinquième titre, Michael Jordan prenait régulièrement Jerry Krause pour cible dans le bus, le vannant devant l’équipe, parfois de façon humiliante. Il lui reprochait notamment le traitement injuste réservé à son ami Scottie Pippen. « Si vous lui répondez, personne ne vous défendra », confiait Chip Schaefer, membre du staff.

Lors de la saison 1997–1998, les tensions éclatèrent entre Krause, Jordan, Pippen et Phil Jackson. Krause voulait reconstruire, pensant le cycle terminé, et avait annoncé que Jackson partirait quoi qu’il arrive. Jordan, fidèle à son coach, refusa l’idée de jouer sans lui.

Pippen, très sous-payé malgré son importance, était en conflit avec la direction. Le propriétaire Jerry Reinsdorf envisagea même un échange.

Malgré un climat tendu en coulisses, les Bulls sont restés unis sur le parquet et ont décroché un sixième titre NBA, concluant en beauté la légendaire Last Dance, entre triomphe et fractures internes. Comme l’année précédente, ils ont battu les Utah Jazz de Karl Malone en finale sur le score de 4-2. Mais cette campagne fut la plus disputé, avec une finale de conférence arrachée en sept matchs face aux Indiana Pacers.

Onzième partie : La seconde vie

Chapitre 36 : Les limbes

Reinsdorf a tenté un geste symbolique de dernière minute, mais la décision de démanteler l’équipe semblait déjà actée avant même la fin de la saison. quatre joueurs du cinq majeur : Jordan, Longley, Pippen et Rodman quittaient la franchise ainsi que Steve Kerr et le Coach Phil Jackson. Les Bulls terminaient derniers avec 13 petites victoires. Depuis, les Bulls n’ont plus jamais disputés une finale NBA.

Michael, de nouveau retraité, en voulait a Phil Jackson de ne pas avoir prolongé son contrat après la tentative de Reinsdorf. Il s’est senti trahi et manipulé car lui voulait continuer si Jackson resignait.

L’auteur révèle que Michael Jordan a gagné « seulement » 90 millions de dollars durant toute sa carrière de joueur. Un montant inférieur à celui de Scottie Pippen (109 millions), Hakeem Olajuwon (107 millions) ou Patrick Ewing (119 millions). Il reste également bien en deçà des stars plus récentes comme Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, dont les gains ont frôlé les 300 millions. Sa fortune personnelle était pourtant estimée a plus d’un milliard de dollars, Michael était fier d’avoir accomplit l’essentiel de sa richesse en dehors des terrains.

Chapitre 37 : Le Wizard

Michael Jordan cherchait à devenir copropriétaire d’une franchise NBA. En janvier 2000, les Wizards lui proposent un rôle de dirigeant-propriétaire, qu’il occupe jusqu’en septembre 2001, avant de revenir sur les parquets à 38 ans pour deux saisons (2001–2003).

Washington sortait alors d’une saison catastrophique (19 victoires, 63 défaites). Jordan redynamise l’équipe : en décembre 2001, les Wizards affichent 21 victoires pour 9 défaites. Mais sa blessure au genou et son divorce freinent la dynamique. L’équipe termine à 37–45, hors des playoffs. La saison suivante, Jordan joue diminué ; le bilan reste le même, sans qualification.

Malgré ses efforts : finances assainies, salles pleines, Jordan est remercié. Il se dit surpris et se sent utilisé par la franchise

Chapitre 38 : La Caroline

Après avoir refusé une première offre en 2004, Michael Jordan rejoint officiellement les Charlotte Bobcats en 2006 comme responsable des opérations basket et actionnaire minoritaire. Il gère les décisions sportives importantes sans avoir le contrôle total. En décembre 2006, il divorce de Juanita après 17 ans de mariage.

Jordan voyait en Kobe Bryant une version plus jeune de lui-même, partageant la même obsession du travail et de la victoire, tous deux formés par Phil Jackson dans le jeu en triangle. Jordan respectait profondément Kobe, qu’il considérait comme un petit frère.

En 2008, Jordan rencontre le top model Yvette Prieto, puis est intronisé au Hall of Fame en 2009. Son discours, à la fois émouvant et sincère, était aussi critique envers certains.

En 2010, il devient le premier ancien joueur à devenir propriétaire majoritaire d’une franchise NBA avec les Charlotte Bobcats. Sous sa direction (2010–2023), l’équipe a enregistré 423 victoires pour 600 défaites en saison régulière, avec seulement trois apparitions en playoffs, et que des défaites au premier tour. Malgré un bilan sportif décevant, Jordan a apporté stabilité financière, visibilité et crédibilité à la franchise.

Voir l’article précédent : (Martin Luther King)