Épidémiologie et comorbidités fréquentes

L’anxiété sociale toucherait dans sa forme grave généralisée 2,3% de la population. Et jusqu’à 13% pour ses formes plus mineures (Timidité – Anxiété sociale spécifique).

Dans 75% des cas, elle apparaît durant l’enfance entre 8 et 15 ans avec une médiane à 13 ans. Seule la moitié des patients auraient une prise en charge. Selon une étude de 1983, dans les symptômes les plus fréquents, on retrouve : Palpitations, Tremblements, Tension musculaire, bouche sèche, un poids sur l’estomac. Un certain nombre d’anxieux sociaux seraient également sujets à la dépression et addicts à l’alcool ou aux drogues.

Selon le DSM-5 (2013), les femmes souffrant d’anxiété sociale ont une forte comorbidité avec les troubles dépressifs, bipolaires et anxieux. Les hommes avec le trouble oppositionnel, l’abus d’alcool et la difficulté à uriner en présence d’autres personnes.

Une prédisposition biologique au cœur d’origines multifactorielles

Pour expliquer l’anxiété sociale, on s’oriente de plus en plus vers une approche biologique, centrée sur le fonctionnement du cerveau. Dans les années 1990, le chercheur Jerome Kagan a proposé l’hypothèse de l’inhibition comportementale, fondée sur des études longitudinales menées dès la petite enfance. Il a suivi des bébés dont certains présentaient un tempérament particulièrement réactif, craintif et inhibé face à la nouveauté. Les résultats ont montré que ces enfants avaient tendance à devenir des enfants timides. Puis, plus tard, des adolescents souffrant de phobie sociale. On observe donc une continuité claire, depuis le tempérament du nourrisson jusqu’au trouble anxieux à l’adolescence, ce qui renforce l’idée d’une base biologique dans l’origine du trouble.

Par ailleurs, il a été constaté que de nombreux enfants souffrant de phobie sociale ont des parents eux-mêmes touchés par ce trouble. Ces parents, partageant les mêmes difficultés, peuvent éprouver des réticences à encourager leurs enfants à aller vers les autres ou à sortir de leur zone de confort. Non pas par négligence, mais parce qu’eux-mêmes sont freinés par les mêmes angoisses. Cette observation soutient l’idée d’une prédisposition génétique. Les traits anxieux peuvent être transmis, non seulement par les gènes, mais aussi par le modèle comportemental offert par les figures parentales.

Un continuum évident

Ainsi, l’hypothèse de Kagan, désormais largement validée, met en évidence un continuum : du bébé inhibé, à l’enfant timide, jusqu’à l’adolescent atteint de phobie sociale. Elle reste aujourd’hui l’une des explications les plus solides et reconnues dans le champ des troubles anxieux.

Une étude d’envergure a également démontré que 30 à 40% des jumelles ont cette même part génétique dans l’installation de la phobie sociale. Enfin, un sujet atteint de phobie sociale a plus de trois fois plus de chances de voir ses parents atteints par ce trouble anxieux. Il y aurait donc une transmission des déficits en communication et en expression émotionnelle.

Outre les facteurs biologiques et génétiques, l’éducation reçue, les expériences traumatisantes (comme les moqueries ou le rejet), les facteurs socioculturels ainsi qu’une faible estime de soi peuvent jouer un rôle majeur dans le développement de l’anxiété sociale. Ces éléments peuvent renforcer la peur du jugement et rendre les interactions sociales particulièrement éprouvantes.

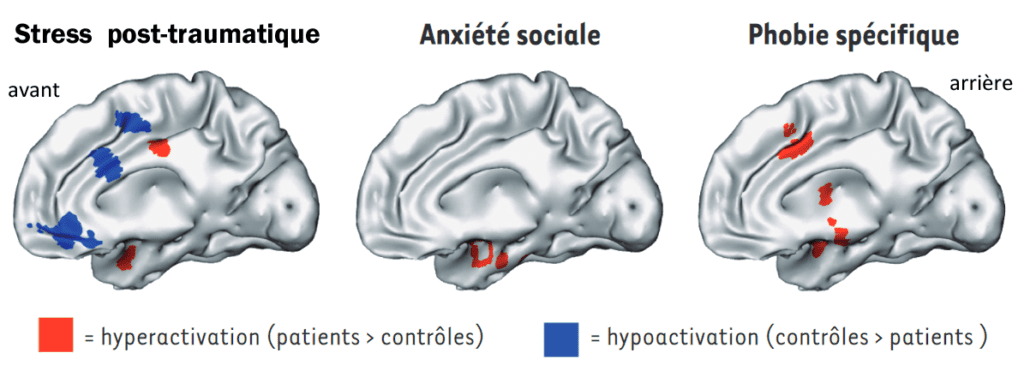

Le rôle de l’amygdale cérébrale ?

Les scientifiques considèrent que certaines personnes possèdent un cerveau prédisposé au développement de la phobie sociale. Cela se caractérise par un dysfonctionnement et une mauvaise régulation des substances assurant la communication entre les neurones, telles que la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline. Ce déséquilibre chimique rend le cerveau hypersensible aux émotions fortes.

Une zone du cerveau appelée l’amygdale cérébrale, située dans le système limbique, joue un rôle important dans la gestion des émotions. Chez les personnes souffrant de phobie sociale, cette amygdale devient hyperactive lorsqu’elles sont confrontées à des situations perçues comme menaçantes.

Par exemple, elle s’active plus fortement à la vue de visages en colère ou effrayés, et cette activation est liée à la gravité des symptômes. Cette hyperactivité entraîne une hypersensibilité aux événements stressants, amplifiant la peur et l’anxiété.

Un trouble universel, mais inégalement répandu

Une étude interculturelle a démontré que le Japon était plus enclin à avoir des personnes timides, tandis que les États-Unis ou Israël représentaient son exact opposé. Le responsable de cette étude déclare : « Au Japon, si un enfant réussit, ce sont les parents qui en bénéficient. S’il échoue, c’est lui qu’on blâme. En Israël, si un enfant devient champion, il est choyé. S’il échoue, c’est que l’entraîneur était mauvais et que tout le monde est contre les Juifs. »

Au Japon, il existe d’ailleurs une forme de phobie sociale appelée Taijin Kyofusho. La seule différence est que c’est la crainte de gêner autrui qui occupe le premier plan pour cette dernière. Alors que pour les Occidentaux, c’est la peur d’être ridicule et de se sentir embarrassé qui l’emporte sur celle de mettre les autres mal à l’aise.

Le rôle du confucianisme, prônant la soumission de l’individu aux exigences du groupe familial et social, permet peut-être d’expliquer la fréquence du Taijin Kyofusho dans d’autres pays d’Asie, comme la Chine et la Corée.

À l’inverse, une société comme la nôtre, qui prône la performance individuelle, l’apparence et la maîtrise de son image, favorise l’anxiété sociale. Elle nous rappelle également que la réussite passe par le fait de savoir communiquer.

Voir l’article précédent (Film inspirant : La méthode Williams)