Les poubelles de Memphis

Nous sommes le 3 avril 1968. Martin Luther King est à Memphis pour soutenir la grève de 1300 éboueurs afro-américains, en lutte pour leurs droits et leur dignité. En effet, ils travaillent dans des conditions abominables, infamantes.

Il y vit un moment de tension extrême. Malgré la douceur du printemps, il ressent une angoisse profonde, une fatigue morale écrasante et une solitude presque oppressante. À Ralph Abernathy, son plus proche compagnon depuis toujours, il confie : « Il faut vite nous sortir d’ici« . Conscient que cette ville est à la fois le sommet de son combat et un lieu de danger imminent. Il se sent exposé, vulnérable, presque étranglé par cette angoisse. Comme s’il pressentait que Memphis serait l’ultime étape de sa lutte.

La mort viendra, « c’est pour lui désormais une certitude. Qui la tirera, cette balle ? Cette balle qui gommera ce nègre d’un trait de haine blanche »

Ce chapitre nous apprend également que Martin Luther King a quatre enfants et qu’il est né sous le nom de Michael King Jr. Son père, Michael King, se rebaptisa Martin Luther King en hommage au père de l’église réformée. Ainsi, à l’âge de cinq ans, le jeune Michael King Jr. devint Martin Luther King Jr.

Il évoque par ailleurs son épouse, chanteuse mezzo-soprano engagée, elle aussi, dans la lutte pour les droits civiques. « Cette petite sirène du Mississippi lui fit don de sa voix pour marcher près de lui« . Il l’avait rencontrée alors qu’il venait d’avoir 23 ans et elle 25 ans.

En 1955, à 26 ans, Martin Luther King accède à la notoriété. Le 1er décembre de cette même année, Rosa Parks, militante pour la reconnaissance des droits des Noirs, refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus, comme la loi de l’État l’y obligeait. Elle est alors inculpée pour désordre public. À cette époque, le Nord des États-Unis n’appliquait plus officiellement la ségrégation. Tandis que le Sud la défendait encore avec vigueur, reflet des tensions héritées de la guerre de Sécession.

C’est la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), dont Rosa Parks était militante, qui vint chercher le jeune pasteur Martin Luther King. Inconnu du grand public, il s’était déjà fait remarquer pour la force de ses sermons à l’église baptiste de Dexter Avenue.

En 1964, quatre ans avant sa mort, il reçoit le prix Nobel de la paix. Contrairement à Gandhi, son maître spirituel et son inspiration profonde, Martin n’est pas un ascète. Il aime séduire les femmes, il ne renonce pas aux plaisirs matériels. C’est un américain bourgeois et il ne le renie pas. Mais il va au-devant de ses frères de couleurs, partageant leur misère et menant leur combat. Alors que lui importe de retourner en prison, de supporter le mépris des blancs et d’accepter d’être hébergé dans un de ces établissements réservés aux gens de couleurs.

Martin Luther King était la cible de menaces émanant de ségrégationnistes. Il faisait aussi l’objet d’une surveillance étroite et d’un harcèlement constant de la part du FBI. L’agence était alors dirigée par J. Edgar Hoover, qui l’a façonnée et dirigée pendant près d’un demi-siècle. Il détestait Martin et ne supportait pas qu’il ait tant d’ascendant sur les gens de pouvoir. Il veut le descendre psychologiquement, ternir sa réputation et, si cela ne suffisait pas, il est prêt à l’abattre physiquement.

Apprenant que King recevrait le Nobel de la paix, sa jalousie se transforma en haine. Il envoya à Coretta un paquet contenant des cassettes compromettantes et une lettre anonyme intimant à Martin de se suicider sous trente-quatre jours, sous peine de scandale. Par chance, elle ne l’ouvrit qu’à son retour d’Oslo, trente-quatre jours plus tard.

D’une plume romanesque aux accents de thriller, l’auteur campe James Earl Ray comme un fugitif implacable, l’homme que l’Histoire retiendra comme l’assassin de Martin Luther King. Filant au volant d’une Mustang blanche, il avance vers son but avec une détermination implacable jusqu’à pousser la porte d’une armurerie pour se procurer un fusil à lunette.

Le rêve de Scarlett O’Hara

Au début du chapitre, Alain Foix ouvre sur une scène d’Autant en emporte le vent (1939) où, sur fond d’Atlanta en flammes, un garçon noir apparaît au premier plan tandis que le sud s’effondre. Cette image symbolise la fin d’un monde esclavagiste et l’émergence fragile d’une nouvelle ère. Foix y voit un écho à la mission de Martin Luther King : bâtir une Amérique plus juste au cœur d’une transition historique.

On apprend que son père était un battant. Leader de la NAACP, il s’était acharné à suivre des cours du soir pour réaliser son rêve d’enfance : devenir pasteur. Un diplôme qu’il n’obtient qu’à 33 ans.

Alain Foix décrit ensuite comment l’héritage du Sud ségrégationniste, avec ses valeurs, ses habitudes et ses rapports de pouvoir, continue de marquer l’Amérique du XXᵉ siècle. Pour lui, le combat de Martin Luther King ne se résumait pas à faire tomber des lois injustes. Il voulait aussi changer les mentalités et briser un imaginaire collectif où la suprématie blanche allait de soi.

Dans un climat où la peur de perdre des privilèges alimentait une forte résistance au changement, King s’efforçait, par ses discours et ses actions, de faire naître l’idée d’une nation unie, au-delà des couleurs de peau. Toute sa lutte se jouait dans ce face-à-face entre un passé qui s’accrochait et un avenir qui peinait à voir le jour.

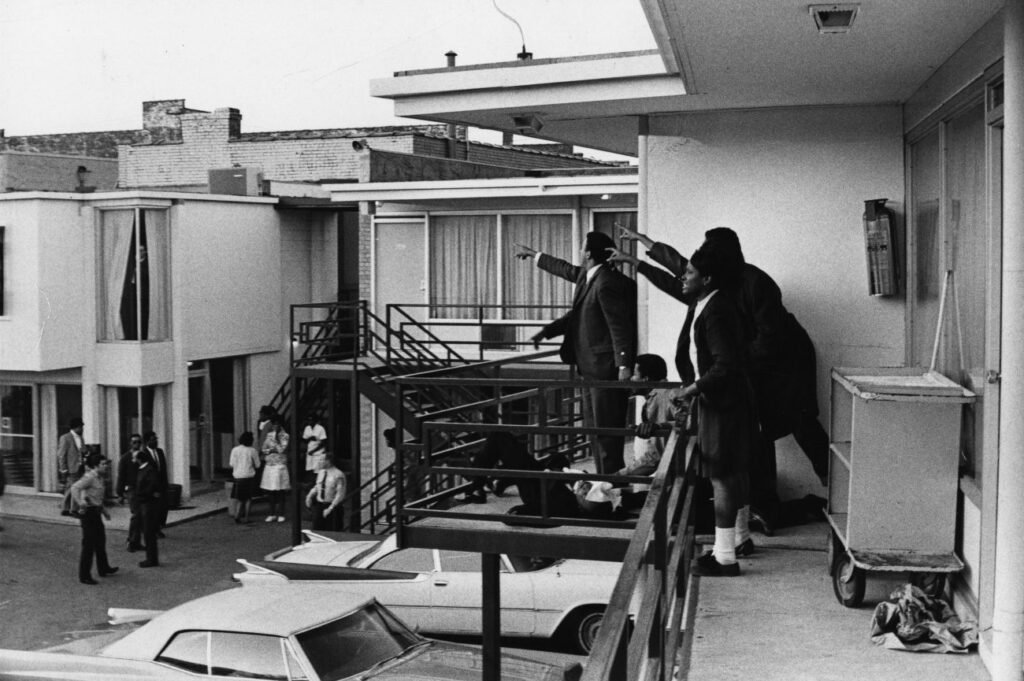

Un nouvel arc s’ouvre sur James Earl Ray. Il s’est installé dans un appartement modeste sous un faux nom, juste en face du Lorraine Motel où séjourne le pasteur.

L’auteur conclut le chapitre en mentionnant un Martin Luther King épuisé. D’abord décidé à ne pas prendre la parole, puis convaincu par les encouragements de Ralph Abernathy. Au moment de quitter sa chambre, il se remémore le jour où il a croisé la mort du regard. Dix ans plus tôt, une femme noire lui avait planté un couteau dans la poitrine, la lame frôlant de quelques millimètres son aorte. Un geste qui aurait pu lui être fatal.

Le miracle de Montgomery

Le 1er décembre 1955, à Montgomery, Rosa Parks rentre chez elle, épuisée et elle a froid. Les places réservées aux Noirs sont toutes prises, mais plusieurs sièges à l’avant, réservés aux Blancs, restent vides. Bien qu’elle ne connaisse que trop bien les lois Jim Crow en vigueur en Alabama, elle refuse de céder une fois de plus à cette ségrégation absurde et s’assoit aux premiers rangs. Le chauffeur s’insurge alors, arrête le bus et la police l’embarque.

D’autres Noirs avaient déjà bravé ces règles humiliantes, mais leurs gestes s’étaient perdus dans l’oubli. Pourquoi elle et pas ces dizaines de rebelles qui l’ont précédée ? Car c’est Rosa Parks : une femme respectée, irréprochable et militante de l’influent NAACP. Son courage devient un symbole universel et déclenche le plus grand mouvement de masse des droits civiques aux États-Unis.

Ayant appris la nouvelle par E.D. Nixon, président de la NAACP, Ralph Abernathy, pasteur et fidèle compagnon de lutte, avertit Martin Luther King et lui transmet l’idée de boycott proposée par Nixon.

Le lendemain de son arrestation, une armée de femmes et de jeunes gens distribuaient des milliers de tacts incitant les noirs à ne pas prendre le bus le 5 décembre, jour du jugement de Rosa Parks. La diffusion éclair de ces tracts fut décisive. Dès le 5 décembre, presque tous les Noirs de Montgomery refusèrent de prendre le bus.

Rosa Parks fut condamnée à une amende de 14 dollars. À sa sortie du tribunal, accueillie par des ovations, Martin Luther King pressentit la force symbolique de ce moment. Il eut alors la conviction que la non-violence, héritée de Gandhi, pouvait devenir aux États-Unis, autant qu’en Inde, l’arme décisive du changement.

Considérée comme une provocation, la sanction déclencha un boycott massif, pacifique et discipliné. Pour le soutenir, la communauté créa la MIA (Montgomery Improvement Association) et en confia la présidence à Martin Luther King Jr.

Le soir même, à Montgomery, il improvisa un discours rassembleur, qu’il qualifiera plus tard de « plus décisif de sa vie ». Ce fut un franc succès, marquant le véritable départ du mouvement.

À Montgomery, les chauffeurs de taxi noirs transportaient les boycotteurs au tarif du bus, tandis que la Montgomery Improvement Association organisait un vaste système de covoiturage avec des bénévoles. Beaucoup préféraient aussi marcher plusieurs kilomètres chaque jour, par solidarité et détermination. Mais la situation n’était pas aussi simple qu’elle n’y paraît. A cette époque, Martin Luther King fut lui-même emprisonné, comme le rappelle Alain Foix. Preuve que la lutte se menait aussi dans la répression et les sacrifices personnels.

Black Power

Jusqu’en 1959, sa femme Coretta avait été de toutes les luttes à ses côtés. Mais cette fois, à Memphis, elle n’était pas auprès de lui. Ses voyages permanents, les différents fronts sur lesquels il devait faire face ne lui permettraient plus d’assumer une charge pastorale à plein temps. Il est de plus en plus rarement à la maison et c’est Coretta qui assure le quotidien de leur famille.

En 1956, les autorités locales de Montgomery avaient tenté de briser le mouvement en traînant le MIA en justice. On l’accusait d’entraver le fonctionnement des bus et de comploter illégalement. Mais il s’agissait surtout d’une manœuvre d’intimidation destinée à affaiblir la mobilisation.

Le 13 novembre 1956, à la surprise générale, la Cour suprême déclara la ségrégation dans les bus de Montgomery inconstitutionnelle. Cette décision mettait fin à près d’un an de boycott, orchestré par Martin Luther King et le MIA. Elle constitua la première grande victoire des droits civiques et propulsa King comme figure nationale de la lutte non violente.

Les racistes blancs entrèrent dans une « fureur noire ». Des bombes explosèrent dans quatre églises (dont celle de Ralph Abernathy). Martin trouva une douzaine de bâtons de dynamite sur le seuil de sa porte. Il dut faire de constants appels au calme pour que les noirs ne rendent pas coup pour coup et ne donnent raison à la violence, chose qu’espèrent toujours les agresseurs. Le Klu Klux Klan fit son apparition, éructant des déclarations haineuses et tonitruantes dans les médias. Mais, ils eurent la surprise de voir débarquer sur le seuil de leurs maisons, de nombreux noirs venus les applaudir comme s’il s’agissait d’une joyeuse parade de cirque.

La peur avait changé de camp. Et le Klu Klux Klan disparaissait pour ne plus jamais revenir. Peu de temps après, sept d’entre eux furent arrêtés, déférés et jugés pour avoir posés des bombes. La justice faisait enfin son travail. C’était une lumière nouvelle sur Montgomery, mais de courte durée : les sept larrons furent acquittés par un jury partial. Le combat était loin d’être terminé

L’auteur évoque ensuite le mouvement Black Power. Martin Luther King a toujours eu une position nuancée vis-à-vis du Black Power. Il comprenait les frustrations qui l’avaient fait naître : la pauvreté persistante, la brutalité policière, la ségrégation de fait dans les villes du Nord comme du Sud. Mais il restait critique vis-à-vis du slogan. Pour lui, le Black Power risquait d’être perçu comme une recherche de confrontation ou même comme un appel à la séparation raciale, ce qui contredisait son idéal d’intégration et d’universalité. Il préférait un slogan réclamant le « pouvoir pour les pauvres » que celui du « pouvoir noir ».

C’est précisément cette idée-là qu’il est venu défendre à Memphis en rendant solidaire la condition des éboueurs noirs avec celle des travailleurs pauvres de toute couleur, de toute origine.

La lutte des intouchables

Lorsqu’ils arrivèrent, lui, sa femme, et un vieil ami à New Delhi, le 10 février 1959, ils furent étonnés de voir que sa réputation était déjà arrivé jusqu’en Inde. Martin apparaissait à leurs yeux comme la réincarnation de Gandhi dans le monde occidental.

Martin et Coretta furent, à leur grand étonnement, présentés à une école d’intouchables. La libération de cette caste de l’oppression des castes supérieures avait été un des derniers combats de Gandhi.

« Je suis un intouchable, comme chaque noir des Etats-Unis » (Martin Luther King)

Le choix des urnes

Dans ce chapitre Alain Foix évoque la rencontre entre John Fitzgerald Kennedy et Martin Luther King, en juin 1960, dans son appartement à New York. C’était un homme charmant, soucieux de la notion d’intégration, mais avouant ne pas bien connaître le dossier des droits civiques. Il était fils d’aristocrate et n’avait guère eu l’occasion de rencontrer les noirs. Leur condition n’était donc un de ses premiers sujets de préoccupation.

Toutefois, le 19 octobre 1960, Martin fut condamné à de la prison ferme pour avoir participé à une action de désobéissance civile dans un restaurant d’Atlanta qui refusait la déségrégation. On l’enchaîna de la tête aux pieds et on l’attacha à un anneau fixé au sol afin qu’il purge une peine de quatre mois dans une prison tristement réputée pour ses sévices.

Informé de la nouvelle, le sénateur John Fitzgerald Kennedy appela immédiatement Coretta pour lui exprimer son soutien. Huit jours plus tard, Martin Luther King était libéré sous caution. Dans l’ombre, Robert Kennedy, frère du candidat et directeur de sa campagne, n’hésita pas à sermonner le juge Mitchell. Quelques semaines plus tard, J.F.K. l’emportait d’un cheveu face à Nixon : 120 000 voix d’écart, soit à peine 0,2 % des suffrages. Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, le vote noir avait joué un rôle décisif.

La prison en chantant

En 1961, un groupe de militants noirs et blancs pour les droits civiques, les Freedom Riders, avait pour objectif de s’attaquer aux terminaux de bus afin de réclamer l’intégration des Noirs. Les Freedom Riders remettaient en question le statu quo en empruntant les bus inter-États du Sud, en groupes ethniquement mixtes, pour contester les lois et coutumes locales imposant la ségrégation des sièges.

Ces mêmes Freedom Riders avaient choisi Albany pour frapper un grand coup. Avec la bénédiction de la SCLC (Southern Christian Leadership Conference). Une organisation afro-américaine de défense des droits civiques présidée par Martin Luther King.

Le problème pour Martin et ses alliés s’appelait Laurie Pritchett, chef de la police d’Albany. Ayant tiré les leçons des mésaventures passées où la police débordait de violence, il ordonna à ses policiers d’interpeller les manifestants avec calme, pondération et courtoisie. Martin Luther King parlait de lui comme d’un « homme agréable » mais qui « utilise les moyens moraux de la non-violence pour maintenir les fins immorales de l’injustice sociale ».

Lorsque Martin fut initialement condamné à plusieurs courtes peines de prison dans des conditions exécrables, Pritchett veillait à ce qu’ils soient traités comme des privilégiés et réduisait leurs peines à quelques jours à peine. Pritchett tenait bon malgré l’ardeur des manifestants suite aux arrestations de King. Il faisait figure de héros capable d’endiguer cette « marée noire » grâce à sa conversion à l’éthique de la non-violence. La situation s’enlisait, le mouvement ne trouvait plus d’issue. Pritchett avait gagné.

Le taureau de Birmingham et les chiens de l’enfer

L’écrivain évoque ensuite la campagne de Birmingham, menée en 1963 par la SCLC de Martin Luther King. Elle marque un tournant décisif dans la lutte pour les droits civiques. Après l’échec relatif d’Albany, King et ses alliés avaient choisi Birmingham, considérée comme l’une des villes les plus ségrégationnistes du Sud, afin de provoquer un choc médiatique.

La stratégie reposait sur des marches, des sit-in (actions non violentes où des manifestants s’assoient dans un lieu public réservé aux Blanc et refusent d’y partir). Ainsi que d’autres actions non violentes massives, dans une ville où la répression était presque inévitable.

Martin passa une semaine en prison en avril 1963, parce qu’il avait enfreint une injonction du tribunal qui interdisait les manifestations non violentes dans la ville. C’est là-bas même qu’il rédigea La Lettre de la prison de Birmingham. Dans cette lettre, il répond à des pasteurs blancs qui lui reprochaient d’agir trop vite et de provoquer des tensions. King y défend avec force la désobéissance civile face aux lois injustes. Ce document est devenu l’un des manifestes les plus puissants du mouvement des droits civiques et un texte majeur de la pensée non violente.

Les cloches de la liberté

La Lettre de la prison de Birmingham toucha les religieux, neutralisa la masse des blancs muets qui laissaient faire un silence presque complice. Elle galvanisa également ses troupes et trouva une très forte résonance aux États-Unis.

Contrairement à Pritchett à Albany, le chef de la police locale, Bull Connor, réagit avec brutalité. Le 3 mai 1963, le « taureau de Birmingham » utilisa des chiens et des lances à incendie contre des manifestants. Beaucoup étaient d’ailleurs des enfants et des adolescents. Car King et Ralph avaient mis en place une stratégie visant à impliquer la plus grande masse de la population noire dans le combat.

Les images de cette violence, relayées dans tout le pays et à l’étranger, suscitèrent l’indignation et accentuèrent la pression sur les autorités fédérales.

Dès le 11 juin 1963, JFK annonçait en direct de la maison blanche préparer sa nouvelle loi contre la ségrégation. « Le temps est venu pour cette nation de tenir ses promesses ». Comme pour répondre à cette annonce d’espoir, on assassina dès le lendemain le leader de la NAACP. L’assassin fut jugés deux fois, et deux fois relaxé par un jury de blanc. Il fut seulement condamné à la perpétuité en 1994. Huit jours après l’assassinat, King annonce à la nation entière le grand projet d’une marche multiraciale à Washington.

Le 28 août 1963, à Washington, King prononce son fameux discours « I have a Dream » qui le fera entrer à jamais dans la postérité. A cette époque, la situation financière de la SCLC était florissante comme jamais. Jamais non plus l’image de leur combat n’avait été aussi positive. Les stars d’Hollywood et d’ailleurs étaient leurs représentants de choc.

« Je rêve que mes quatre enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. » (Martin Luther King)

Le bal des tueurs

L’auteur évoque une nouvelle fois James Earl Ray, l’homme à la Mustang blanche. Il le montre en proie au doute, confiant à son frère ses hésitations face à la mission obscure confiée par la Mafia. Tiraillé entre la peur de mourir s’il échoue ou ne l’exécute pas et la crainte permanente de ceux qui l’emploient. Il apparaît comme un homme fragile, hanté par ses propres angoisses.

Le 20 juin 1964, le Sénat américain vota le Civil Rights Act, une loi historique ratifiée le 2 juillet 1964 par le président Lyndon B. Johnson. Cette loi mit fin à la ségrégation légale dans les lieux publics et interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, la religion, le sexe ou l’origine nationale. Une magnifique victoire pour Martin et les militants des droits civiques. Malgré tout, le Sud et les ségrégationnistes n’entendirent pas déposer les armes devant la loi fédérale.

Dès le lendemain, trois membres de la SNCC et du CORE furent assassinés, attisant la colère des Noirs et renforçant les doutes sur l’efficacité de la non-violence. Le discours percutant de Malcolm X séduisait une jeunesse de plus en plus impatiente, lui qui s’était moqué de « la farce de Washington ». Tandis que King continuait de défendre la non-violence et la coopération avec les institutions, Malcolm X, avant sa rupture avec la Nation of Islam, appelait à une lutte plus radicale et à la légitime défense face à l’oppression. Une partie des jeunes exaltés voulaient en découdre avec tous les blancs. Le slogan « Black Power » commençait à faire son chemin

King disait à propos de ce mouvement qu’il voit contaminer la jeunesse « C’est une philosophie nihiliste née de la conviction que le noir ne pourra jamais vaincre. Cette philosophie porte alors le germe de son propre déclin ». Il milita donc pour l’intégration et contre le communautarisme.

Lors d’une conférence à New York, il fut accueilli par une pluie d’œufs lancés par des noirs. La veille, Malcolm X avait harangué un groupe de nationalistes noirs en moquant son onctuosité de tartufe. Il ajouta : « Vous devriez aller là-bas pour dire au vieux King tout ce que vous pensez lui ». Martin comprit alors que ces gens-là prenaient la non-violence pour de la passivité et de la mollesse. Pour lui, Malcolm n’était qu’une victime du désespoir, un produit de la haine et de la violence. Prisonnier de sa couleur. Prisonnier de sa condition de pauvre et de la haine dont il était enflammé.

Contrairement à King, Malcolm était né dans le désespoir. Comme tous les enfants victimes de violence des parents et parfois de viol (comme ce fut le cas chez lui), il ne pouvait exister qu’en rendant cette violence et se consummant par elle. Né dans le désespoir, il n’avait que le désespoir pour horizon. Malgré tout, il y avait une forme de respect mutuel entre les deux hommes. chacun reconnaissait que l’autre avait un rôle à jouer dans la lutte pour les droits civiques, même si leurs chemins étaient différents.

Paradoxalement, plus les lois pour l’égalité étaient votées, plus l’écart avec la réalité quotidienne sautait aux yeux. Cette contradiction dénonçait l’illusion d’une non-violence réellement efficace face à l’injustice. Alors que les armées de Malcolm X gagnaient sur les esprits fatigués de ses troupes non-violentes ! il fallait donc, sans perdre un instant, les lancer à la conquête des urnes. La ciblé désignée fut la ville de Selma. Nous étions au mois d’octobre 1964.

Entre temps, épuisé, King tomba gravement malade et pris une dizaine de kilos. Il reçu également le prix Nobel de la paix 1964. Il avait alors trente-six ans. Quant à Malcolm X, il s’était converti à l’Islam sunnite après avoir été écarté de la Nation of Islam. Son pélerinage à la Mecque l’a transformé, car il pensa naïvement que l’Islam était exclusivement réservé aux noirs et aux gens dits de couleur. « Ils étaient de toutes les couleurs, des blonds aux yeux bleus aux Africains à la peau noire. Mais nous étions tous les participants d’un même rituel, montrant un esprit d’unité et de fraternité que mes expériences en Amérique m’avaient mené à croire ne jamais pouvoir exister entre les blancs et les non-blancs ».

Les deux hommes ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois, le 26 mars 1964. Martin évitait soigneusement toute circonstance qui pourrait les mettre en contact. Il savait l’influence délétère qu’il pouvait avoir sur des jeunes aux convictions instables.

Malcolm X fut assassiné à Harlem le 21 février 1965 devant sa femme et ses enfants. Les trois assassins étaient des membres de la Nation of Islam, qu’il avait quittée après avoir critiqué son leader. Considéré comme un traître et une menace, il a été réduit au silence au moment où son discours évoluait vers plus d’ouverture.

La balle et le bulletin

À son retour d’Oslo, auréolé du prix Nobel de la paix, Martin Luther King fut invité par le président Lyndon B. Johnson à la Maison-Blanche pour discuter, entre autres, de la question cruciale du droit de vote. Avec Ralph Abernathy, il s’engagea aussitôt dans une nouvelle bataille : celle de Selma. Nous étions le 2 janvier 1965. Dès les premières marches, des centaines de manifestants furent arrêtés et emprisonnés, King compris.

Le 10 février, à Selma, les policiers s’en prirent à des enfants qui manifestaient. Le 18 février, un enfant mourra en tentant de défendre sa mère et son grand-père. King décida alors le 7 mars d’une marche de 3 jours, allant de Selma à Montgomery. Le 11 mars, un pasteur blanc fut battu à mort par le Ku Klux Klan. Le 15 mars, le président Johnson prononça une allocution historique devant le Congrès, dénonçant les entraves faites au droit de vote des Noirs et concluant par cette phrase devenue légendaire : « And we shall overcome » (« Nous vaincrons« ). Ces mots arrachèrent des larmes à Martin : Johnson et lui allaient désormais combattre ensemble la « bête immonde ».

Le 3 août 1965, le Congrès ratifia le Voting Rights Act, qui interdisait toute restriction visant à priver les Noirs de leur droit de vote. Mais à peine la victoire acquise, le pays sombrait dans la violence. A Los Angeles, dans le quartier de Watts, une émeute raciale fit 34 morts et 1 100 blessés.

Le 24 septembre 1965, Johnson signa un décret instaurant des mesures en faveur du recrutement des minorités. Pendant ce temps, King poursuivait son combat, cette fois à Chicago. Sa campagne s’étendit du 7 janvier au 26 août 1966, dans une ville où 30 % des Afro-Américains vivaient au chômage et dans le dénuement. Pour King, cela ne pouvait mener qu’à une issue : la violence. C’est à Chicago qu’il élargit sa lutte, non plus seulement pour les droits civiques, mais pour les pauvres de toutes origines et de toutes communautés.

Le 10 juillet 1966, il lança un appel au boycott des commerces et entreprises discriminatoires, et mena un combat acharné pour améliorer les conditions de logement des minorités. Au même moment, à Oakland, deux jeunes militants fondaient le Black Panther Party, un mouvement qui reprenait certaines idées de Malcolm X : non-raciste, mais prêt à recourir à l’action armée si nécessaire.

Au balcon de la terre promise

Le dernier chapitre avant l’épilogue commence la veille de sa mort, le 3 avril 1968. Ce jour-là, il fait son célèbre discours à Memphis « “I’ve Been to the Mountaintop”. (« Je suis allé au sommet de la montagne« ). King y parlait de la grève des éboueurs de Memphis. De l’injustice sociale et raciale. Et de la persistance nécessaire dans la lutte pour l’égalité.

Le discours est poignant, car il contient des phrases prophétiques. Comme lorsqu’il dit qu’il a “vu la Terre promise” mais qu’il pourrait ne pas y arriver avec eux.

Le 4 avril 1968, sur le balcon du Lorraine Motel, Martin Luther King est abattu d’une balle dans la gorge par James Earl Ray. Transporté d’urgence à l’hôpital St. Joseph, il est déclaré mort à 18 h 01.

Epilogue

La mort de Martin Luther King soulève la colère du monde. Des quartiers brûlent. Une fureur noire. Les armes sont ressorties. Des morts par dizaines. Et c’est la nuit des Panthères noires. La rage aux dents, la mort dans l’âme.

Le 2 novembre 1983, le président Ronald Reagan, défait par un vote du Congrès, signera le King Day Bill. Inscrivant définitivement dans le calendrier américain un jour férié en mémoire du pasteur assassiné.

James Earl Ray, son présumé meurtrier, fut capturé deux mois après le drame alors qu’il tentait de quitter le Royaume-Uni avec un faux passeport. Condamné, il passa le reste de sa vie derrière les barreaux avant de mourir en 1999 d’une hépatite C, clamant jusqu’à son dernier souffle son innocence. Il avait 70 ans.

En décembre 1993, un certain Lloyd Jowers déclara sur ABC News qu’il était le véritable assassin de King. Il affirma avoir agi dans le cadre d’une vaste conspiration mêlant le FBI et la mafia, moyennant cent mille dollars. Jugé coupable, il entraîna la famille King à plaider publiquement en faveur de l’innocence de James Earl Ray. À ce jour, l’identité de l’assassin demeure entourée de doutes.

Le 4 novembre 2008, l’élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis résonna comme l’accomplissement d’une partie du rêve de Martin Luther King

Voir l’article précédent : (L’éreutophobie, comment venir à bout de cette peur de rougir)